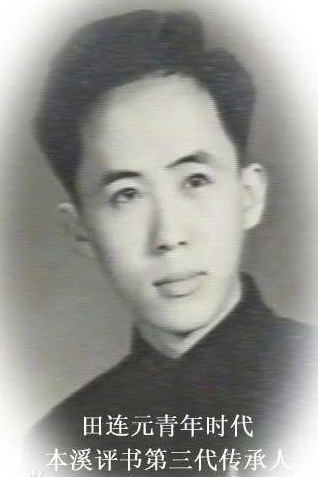

【讲好辽宁(本溪)故事】风雨惊堂田连元

本期讲述人

本溪市政协委员

本溪市政协学宣文化文史委主任

民革本溪市委副主委

张丽华

(文化艺术界别)

辽宁故事讲三年,各市委员冲向前。

今日我讲非遗事,本溪评书田连元。

今天,咱们说说国家级非物质文化遗产项目--评书的故事。话说我们大美辽宁,不仅是全国文化强省,也是评书强省。辽宁的评书(鞍山、本溪、营口)2008年还被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产名录,田连元、刘兰芳、单田芳等被列为非遗项目传承人。因此,在全国评书界袁阔成、刘兰芳、单田芳、田连元合称为“四大评书表演艺术家”。就是这些说书人把辽宁评书推向了全国,让中国评书走向了世界,把评书艺术推向了高峰,是中国评书艺术的里程碑!

要说辽宁文化方面的变化,从听评书的氛围中就能看出来:

60年代初,辽宁就特别重视文艺,注重引进人才,培育人才,并要求演员下厂矿演出。刚从济南引进来的人才田连元毛遂自荐到本溪近郊彩屯的一个书场演出,而且还是晚场,那就意味着听完书就没有公交车回家了,只能骑自行车或步行。田连元不怕吃苦,买了一辆自行车,白天在市里演出,晚上到郊区彩屯演出。他讲的是《大隋唐》,第一天只有六成观众,第二天七成观众,第三天八成观众,到了第七天,书场满员了,连过道里都站满了观众,那场面是盛况空前!怎么回事啊?讲的好啊!观众一个传一个,奔走相告啊:“这个小年青的,说得太好了,听听去!”

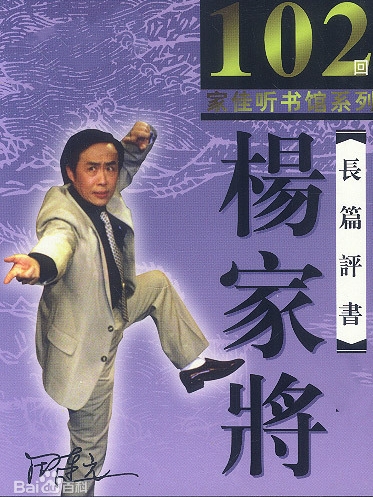

70年代,辽宁老百姓更喜欢听评书了,喜欢到什么程度呢?单说澡堂子里生意就特别火。怎么事?你看澡堂子里:烟雾缭绕,水汽蒸腾。澡池子里泡澡的挤挤叉叉、满满登登、纹丝不动、鸦雀无声;水龙头下面站着的人呢,不开水龙头,自己拿个澡巾在那闷头搓澡。这是为什么呐?都在听田连元的《杨家将》呢!这老板特会做生意,那时候有戏匣子的不多,听不到评书,老板就把小喇叭接到了澡堂子里,每天连续播放一集田连元的长篇评书《杨家将》,大家为了听书,天天来泡澡。就这样,老板既赚了门票钱,又赚了省水的钱,怎么还赚了省水的钱呢?不开水龙头啊,水一打开哗哗响,就听不清评书啦,书听完了,冲冲就出去了,第二天还来呐。

80年代,田连元的长篇评书《杨家将》已经是家喻户晓,红遍全国了。有一次,田老师在北京坐出租车,碰到了一位司机,司机说:“田老师,真没想到,我今天能拉到您呐,我开这出租车值了。哎呀,真想把一件事儿告诉您,您可别生气啊。”田老师说:“你说吧。”“好,我就直说了。我们二七厂有个老工人是您的粉丝,听您的《杨家将》都入迷了。但是,他已经得重病治不好了,他的儿女非常孝顺,有一次他儿子就问他爹,说您还有什么话要跟我们说吗?老人就说,该说的我都说了,如果还有什么的话,就是还有一个遗憾,如果我死了,田连元的评书我就再也听不着了。他儿子就把父亲的话记在了心里。不久,老人去世了。他儿子就用纸糊了一个电视,在电视银屏上画了一个田连元,跟其他东西一起都给烧了。田老师,我说这话,您可别不乐意听啊,这也是说明我们老百姓都喜欢您呐。”田连元听了一笑,说:“我不在乎这个,这说明他们喜欢听评书,看来,我在这边能说书,到那边还得说书啊。”

说起《杨家将》,最开始是田连元老师在本溪人民广播电台录制的,一经播出,便掀起了一个听传统评书的高潮。后来又在辽宁电台播出,当时在辽宁电台播出的有四部《杨家将》,最后选定了田连元这部《杨家将》,拿到中央人民广播电台去对台湾播出,为辽宁赢得了荣誉。

要说田连元是电视评书第一人,那辽宁电视台就是推送电视评书的第一家媒体,正是咱们辽宁电视台的大胆尝试,将田连元的《杨家将》搬上电视荧屏,让观众更直观的感受到了评书艺术的真正魅力,才掀起了电视评书的高潮。最高潮的是《杨家将》播着播着,突然因为直播一场球赛给停了,这下观众都找上来了,往电视台写信的、打电话的,找人询问的,都着急了:“怎么回事啊?那《杨家将》播着播着咋给停了呢?”嚯,原来评书的魅力这么大呀!

就这样,辽宁文艺的发展越来越快,为辽宁能成为文化大省、评书大省奠定了深厚的基础。

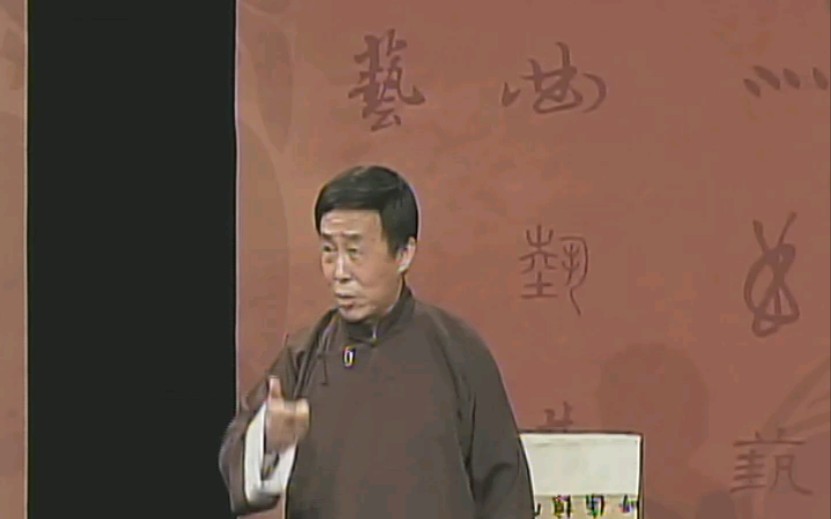

90年代以后,田连元老师先后四次到北京大学讲中国的评书艺术,使辽宁评书大省的品牌更响亮了。在北大讲学,那种现场氛围、气场效应出乎意料。北大体育中心二楼,400多个坐席的多功能大厅,高挑着一个红布大横额,上写着:田连元北大书场《潘杨讼》。400多个坐席上满满当当,那一张张充满了青春活力的脸,一双双充满了睿智的眼睛,一种清新之风扑面而来,一种无形的力量令人振奋。“调寇”“考御史”“下边关”……,田连元老师讲的是有声有色,越讲越来劲儿;同学们听的是笑声不断,津津乐道。老师刚讲完,一位同学便提出问题,说:“田连元先生,您是不是把您的一些观念和思想都注入到了寇准这个人物当中了呢?”田老师做了解释,又有几个同学提出了不同的问题,田老师也做了一一回答。然后,大家是献花的、签名的、叙旧的、照相的、赠送礼物的、向老师请教的、跟田老师拥抱的,嚯,是一片欢腾的景象。

一位女生给田老师总结了三条,她说:田老师的评书有三“到”:“第一叫表演到位,就是现场看您说的评书,您的举手投足都可以使我们看见您演的人物,这些人物给人一种立体感;第二叫语言到位,您在现场说的语言幽默风趣、精炼准确,使我们有一种增句则多,减一句则少的感觉;第三点就是眼神到位,我们坐在观众席里,不管是坐在哪个位置上,看到您的眼睛,好像能够目顾全局,好像每个人都能被您看到,都能和您产生共鸣和交流一样。我觉得这三“到”是不容易的。”

田连元老师有一个俄罗斯的朋友叫司各特,是圣彼得堡大学东方系的教授,汉语专家,就是专门教汉语和中国曲艺艺术的,厉害!因为他父亲是俄罗斯驻中国的外交官,所以,他小学、中学都是在北京读的。司各特提出邀请田连元到俄罗斯讲学,向俄罗斯的学生们传播中国传统文化和传统评书艺术。“我不会外语,这评书他们听得懂吗?别弄个擀面杖吹火,一窍不通啊。”田连元打着一个问号来到了圣彼得堡大学东方系的一个教室里。田老师抬眼一看:教室里座无虚席、观众爆满,大部分都是黄头发、蓝眼睛的俄罗斯学生,少部分是中国留学生。田老师先说了一个关于语音特点的评书小段,该笑的地方都笑了,该响的包袱都响了,看来没有语言障碍啊,田连元说的很起劲,观众听得很开心,田连元一鼓作气,又说了一大段《杨家将》里的“调寇”,说了一大段《水浒传》里的《杨志卖刀》。

当说到牛二是“地癞”的时候,观众的表情凝重起来了,田老师马上问司各特,“地癞用俄语怎么讲?”司各特用俄语向学生们解释,刚解释完,学生们都哈哈大笑起来了。同学们意犹未尽,在激烈的呼声中,田老师又讲了一段《总统奇遇》,评书会刚一结束,一位不会汉语,不会俄语,专门教西班牙语的女老师,走过来跟司各特用英语交流了好一阵子,然后,司各特向田连元转达说:“听说中国评书艺术家来讲学,我特别的想感受一下。通过田老师的形体语言和面部表情,加上旁边同学的解释,我居然把这个故事听明白了,而且还感觉这个故事很有趣。”田连元笑了,这位女老师也真能耐,不懂汉语,居然听懂了中国的评书,不知道这算不算是奇闻,也许,这才是真正的评书出国吧!

新世纪以后,田连元老师随辽宁省文化访问团先后三次到台湾讲学、演出,为弘扬和传承中华民族的优秀文化,接续艺术的文脉,以及两岸同胞真正的血脉相连做出了巨大贡献。非遗文化是民族的,更是世界的,只有中华优秀的传统文化,才能走出国门,走向世界。

说书人唱:“相声、小品、魔术、杂技、评书、笑话、说唱艺术……”这是中央电视台《曲苑杂坛》栏目的主题歌,大家还以为是田连元演唱的呢,田老师挨个告诉啊,说不是他唱的,别人还不信,有半信半疑的说:“简直太像了”。这个由田连元、汪文华共同主持的《曲苑杂坛》栏目,反响异常强烈,成为了中央电视台保留时间最长的一个栏目,可见曲艺艺术在群众中的根基与口碑之深厚。

后来,田连元又在辽宁卫视主持《共度好时光》《听书看戏》《戏苑景观》栏目,和倪萍一起主持《综艺大观》,为电视连续剧《水浒传》当顾问,与袁阔成、刘兰芳、赵本山、巩汉林等辽宁文艺界知名人士一起上春晚等等,为中国的文化事业做出了巨大贡献,为辽宁文化大省的知名度起到了传播和推动作用。

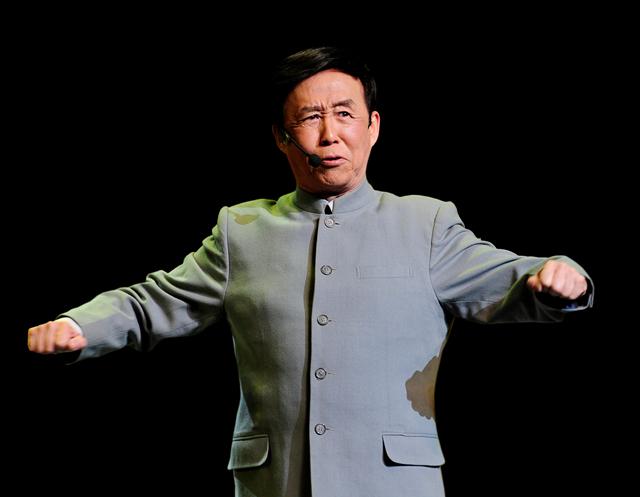

是辽宁把田连元这位省政协委员、评书表演艺术家,一步一步地推举为“全国文化系统先进工作者”。当田连元站在天安门城楼上的时候、当他在北京人民大会堂接受中央领导人颁奖的时候,他激动万分:从小学没毕业的“模范儿童”到清华北大、俄罗斯、加拿大、台湾讲学受欢迎,再到为高等院校撰写“评书表演艺术”的教材,一直到站着中国的最高舞台上领奖,真是一路走来艰辛坎坷、筚路蓝缕、劈波斩浪、披荆斩棘、历经磨难、矢志不渝、砥砺奋进、踔厉前行。

如今,以田连元为代表性传承人的国家级非遗项目本溪评书已成为辽宁文化特色之一。他编撰主讲的《杨家将》《海青天》《双镖记》《血溅津门》《包公案》《施公案》《岳飞传》《刘秀传》《钟墨小传》《李元霸传》《程咬金传》《秦琼别传》《罗成别传》《大八义》《小八义》《武昌起义》《三侠五义》《隋唐演义》等长篇短篇评书近百部,所塑人物是生动形象、栩栩如生、活灵活现。直到2021年,为庆祝中国共产党100岁生日,80岁高龄的人民艺术家田连元仍然笔耕不辍,创作出了100集评书《话说党史》。

正所谓:宝刀未老锋自利,好酒陈年味更纯。